【学习小组按】

“人民日报是党的阵地。全党全国人民都从人民日报里寻找精神力量和‘定盘星’。”

2016年2月19日,习近平来到人民日报社,同报社员工亲切交流,通过人民日报新媒体平台向全国人民致以元宵节的问候和祝福,在人民网演播室通过视频同福建宁德市赤溪村村民在线交流。

6月15日是人民日报创刊70周年,截至2018年5月,《人民日报》刊载的习近平署名文章共计17篇,在习近平的成长历程中,也一直伴随着人民日报。今天小组整理习近平和人民日报的10个故事,分享给各位组员。

17篇署名文章高频词云

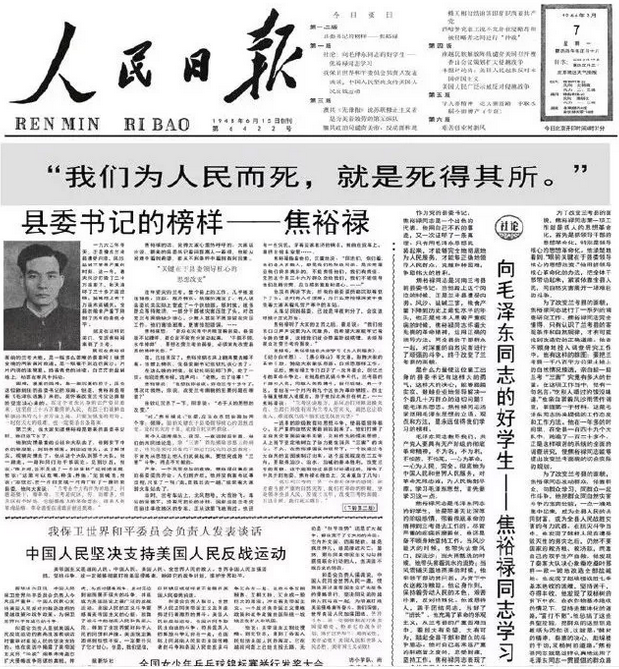

1、读《人民日报》报道焦裕禄,两次落泪

1966年2月7日,《人民日报》头版位置发表了长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》。习近平当时13岁,上初中一年级。谈起这段往事,习近平动情地说:

“1966年2月6日,《人民日报》刊登了穆青等同志的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》,我当时正上初一,政治课张老师念了这篇通讯,我们当时几次都泣不成声,特别是讲到焦裕禄同志肝癌后期坚持工作,拿个棍子顶着肝部,藤椅右边被顶出了一个大窟窿时,我深感震撼。焦裕禄精神对我影响很大……焦裕禄同志是一个很高很高的标杆,虽不可及,但我们要见贤思齐。”

1990年7月9日的《人民日报》头版,刊登了新华社记者穆青、冯健、周原采写的《人民呼唤焦裕禄》一文,当时习近平担任福州市委书记,读罢此文,挥泪如雨,连夜填写了《念奴娇》一词,词中写道:“百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。生也沙丘,死也沙丘,父老生死系。暮雪朝霜,毋改英雄意气”、“为官一任,造福一方,遂了平生意”的句子,深深表达了习近平对焦裕禄的崇敬之情和他自己爱民为民、责任担当的坚定情怀。

2、看《人民日报》,第一次知道、利用沼气

1974年1月8日,《人民日报》四版刊登了《用取之不尽用之不竭的生物能源代替柴草和煤炭 四川省许多社队采用土法制取和利用沼气》、《“煮饭不烧柴和炭 点灯不用油和电”——四川省中江县龙台公社第五大队利用沼气的调查》两篇文章,介绍了多地利用土法制取和利用沼气的事迹。

时任陕西省延安市梁家河大队党支部书记的习近平看到这两则新闻后“很兴奋”。据习近平回忆,这是他第一次知道沼气这种东西。

延川县委常委会研究决定,派习近平等6人到四川学习。1974年7月,在习近平带领下建成的第一口沼气池产气点火,梁家河逐渐告别了烟熏火燎的煤油灯时代。这也是陕西省第一口沼气池。

习近平回忆当时的细节时说:“第一口池子是颇费功夫。一直看到沼气池两边的水位在涨,但是就不见气出。哎,很奇怪,怎么回事?最后的原因找到了,就是那个导气管堵塞了,最后一捅开溅得我满脸喷粪啊,满脸是粪。”

2005年3月,已是浙江省委书记的习近平到淳安县考察时,参观了当地的农村沼气池。他说:“我曾经是建沼气的‘专业户’。”

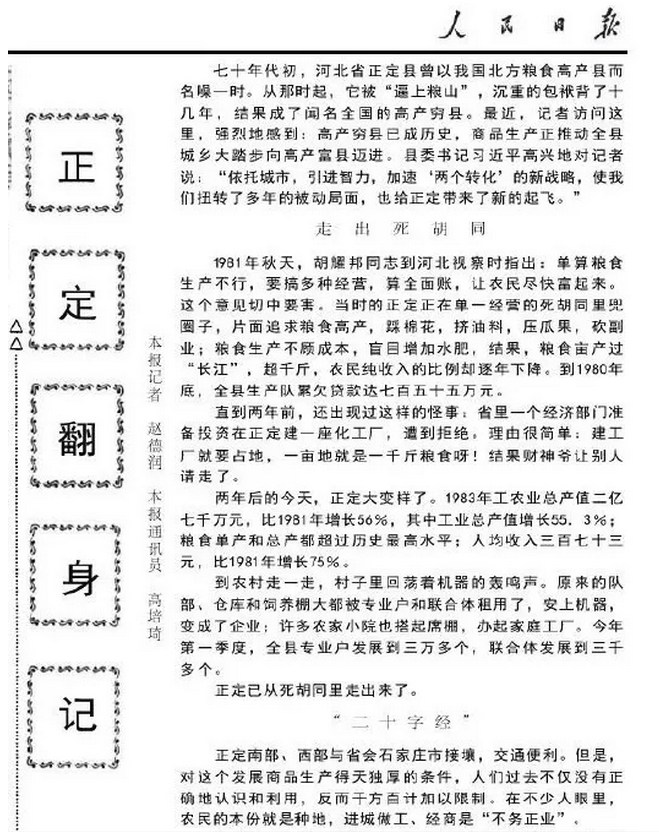

3、首次登上《人民日报》,带领正定走上翻身路

1984年6月17日,习近平的名字第一次出现在人民日报二版刊发的通讯《正定翻身记》中。正定是习近平的政治起点,这篇报道见证并记录了习近平带领一个“高产穷县”走出翻身路的历史。

《正定翻身记》作者赵德润曾回忆说,“他没有只从正定思考问题,他把这个县的发展和全国联系起来了。一开始谈的就是解放思想,他说一个县如果思想不解放,思路不明、路数不清、精神不振,什么都干不成,这是他的开场白。”

“他希望我们到下面多看看,不光看先进,也要看后进、看缺点,随便和老百姓聊。他想让我们看到全貌,看到实实在在的东西。”

……

为了打通上下级的联系,1984年9月,中组部根据胡耀邦同志指示召开了一个县委书记的汇报会。当时有10多个县委书记参加,习近平也是其中一个。据时任中组部秘书长的何载回忆,习近平的汇报与别人明显不同,他在谈正定县的发展思路时,体现出的是一种大局观,一种深远的战略眼光。他从一个小县城的发展,谈到中国的人才战略、资源战略,包括对未来的展望——人口不断增加,自然资源越来越少等问题,这些都是国家兴亡的关键。与会人员均感觉眼前一亮、耳目一新。

在会后的简报中,何载写道:“我们召集了十多个县委书记,大家都谈得比较具体,特别是其中有一个讲得很好,有战略眼光,有‘工农联盟’的思想。我们感觉到他是个栋梁之才。”胡耀邦看了简报之后,在“栋梁之才”下面画了三个横线。

4、第一次在《人民日报》发表署名文章

1984年12月7日,《人民日报》四版发表了一篇评论文章《中青年干部要“尊老”》,这是习近平第一次在《人民日报》发表署名文章。

时任河北正定县委书记的习近平,分析在当时机构改革背景下,如何做好新老干部合作和交替的问题。文章具有鲜明的“习式风格”,在论述“尊老”的传统美德时,大量引经据典,比如孟子的“老吾老以及人之老”、郑板桥的诗“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”等。其中“千磨万击还坚劲,任尔东南西北风”一句,后来被习近平引用了不下10次。文中提出的许多创新观点,至今仍很有借鉴意义。

5、“马上就办、真抓实干”的工作精神

1991年4月20日,人民日报头版发文《福州市领导机关改进作风办事情讲时效提倡“马上就办”》:“福州市委书记习近平和市长洪永世带头树立‘马上就办’的工作新风……当天能处理的,决不拖到第二天。……今年头两个半月,市领导先后批办各种文件、情况反映和群众来信近200件,其中85%已完全落实办结。”

后来,习近平多次在公开场合讲到这种工作精神,“马上就办、真抓实干”8个大字还被竖立在福州市委礼堂门口。

6、变群众上访为领导下访的事

1991年6月10日,人民日报报道了习近平带领福州市领导干部打破常规,变群众上访为领导下访的事。他到浙江工作后,下访变得更加常态化,人民日报对此有多次报道。

2003年9月18日,浙江省金华市浦江县杭坪镇的蒋星剑和两位乡亲赶到县城,与习近平面对面地坐在长方桌两边,成为领导“下访日”接待的第一批民众。蒋星剑反映了一些影响山区发展、多年未解决的问题:上世纪50年代修的省道,道路窄、标准低,个别路段还是等外公路……

习近平回答:“这条路涉及5个乡镇、20多万群众,交通拥挤路况差的问题一定要解决。”在场的省交通厅厅长表示,最近交通部门已与当地政府讨论,正抓紧实施道路改造。当天,他接待了9批来访群众。此后,领导下访工作在浙江逐步形成制度。

7、《人民日报》一篇文章牵起两国情

1992年,《人民日报》举办“海外记事”征文比赛。旅居美国的钟翰先生将他在美国认识的加德纳太太向他讲述的丈夫与中国的故事写成了《啊,鼓岭!》一文。时任福州市委书记习近平看到此文后,当即通过时任市委办公厅主任陈伦找到钟先生,并邀请钟先生和加德纳太太一起访问福州鼓岭。

2012年2月15日,时任国家副主席的习近平访问美国时,在华盛顿一次演讲中再次提到这篇文章:

1992年8月,我和加德纳夫人见了面,并安排她去看了丈夫在世时曾念念不忘的鼓岭。那天鼓岭有9位年届90高龄的加德纳儿时的玩伴,同加德纳夫人围坐在一起畅谈往事,令她欣喜不已。

8、在改革开放研究征文中获奖

1993年3月29日,习近平为人民日报“沿海·沿江·沿边地区改革开放研究征文”活动投去的稿件发表。他写道:“我们做了重大的部署,开辟闽江口金三角经济圈,摆开福州跨世纪经济建设的主战场。经济圈以福州市为依托,区域面积达5000平方公里,处于福建省经济发达区域,是全省实施‘南北拓展’开放战略的关键地带。”第二年末,人民日报公布征文活动获奖者名单,习近平获得二等奖。

9、人民日报首次刊登的习近平专访对话稿

对于经济发展中的不正常因素,习近平从不姑息。2000年8月15日,人民日报首次刊登对习近平的专访对话稿——《经济越发达越要重视思想政治工作》。习近平说:“一个政府如果只重视经济工作,而忽视思想政治工作,就不是一个有长远眼光的政府,就不是一个称职的政府。”

2001年全国两会期间,厦门远华走私案查处工作成为热门话题。习近平在接受人民日报记者采访时说,远华案的查处工作,是在党中央国务院的直接领导下进行的。在案件查处过程中,福建省、厦门市一直积极支持和配合。现在,走私案已完全查清,在反腐败和反走私两个方面都取得了胜利。

10、人民日报详细阐述“两山论”

2006年4月24日《声音》专栏

2004年8月10日,人民日报推出《千村示范、万村整治:浙江省统筹城乡发展纪实》。习近平说:“我省既有像兰溪的诸葛村、永嘉的芙蓉村、武义的郭洞村这样历史文化内涵丰富的古村落,又有像奉化的滕头村这样体现现代文明的新农村。我们在实施‘千村示范、万村整治’工程中,力争规划和建设一批具有较高水平、能够百世流芳的名村庄,命名一批全面建设小康的示范村。”

2004年7月,习近平在全省“千村示范、万村整治”工作现场会上说:“‘千村示范、万村整治’作为一项‘生态工程’,是推动生态省建设的有效载体,既保护了‘绿水青山’,又带来了‘金山银山’。”

2005年8月,习近平在浙江安吉考察时,进一步提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断。这句话逐渐在全国流传开来。2006年4月24日,人民日报《声音》专栏详细阐述了这句话:“生态优势变经济优势,这是一种更高的境界。”

综合人民网、环球人物、学习时报等

(来源:学习小组)

责编:姚凌、牛宁

赞

踩

路过